Die Suche nach Nachhaltige und klimaschonende Lösungen in der Baustoffforschung

Europaweite Vergabe von Forschungsmitteln

Das Kernelement unser Wissenschaftsförderung ist die Vergabe von Projektgeldern an Forschungseinrichtungen. Mit diesen Geldern sollen Projekte der Grundlagen- oder angewandten Forschung unterstützt werden, die das Bauen mit dem wichtigsten BAustoff weltweit – Beton – nachhaltiger und zukunftsfähig machen.

Derzeit platzieren wir alle drei Jahre eine neue Ausschreibung über 180 Tsd. €. Antragsberechtigt sind internationale Forschungsinstitute, wobei wir einen Schwerpunkt in Europa und hier insbesondere in der D-A-CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) legen. Über die Vergabe der Projektmittel entscheidet das Stiftungskuratorium nach vergleichender Begutachtung von mindestens zwei in der Baustoffforschung ausgewiesenen Experten.

Atkuelles aus den Projekten

Betonbrechsand – Zementersatz aus Betonabbruch

Das Projekt „THEMA Betonbrechsand“, in dem neuartige Betonzusatzstoffe aus thermisch-mechanisch aufbereitetem Betonbrechsand entwickelt werden sollten, ist abgeschlossen. Die Projektbeteiligten am …

Wie und warum calcinierte Tone in Portlandzementen binden

Aus der Ausschreibung von Projektmitteln im Jahr 2023 ist Dr. Cristina Ruiz-Agudo von der Universität Konstanz als Gewinnerin hervorgegangen. Die …

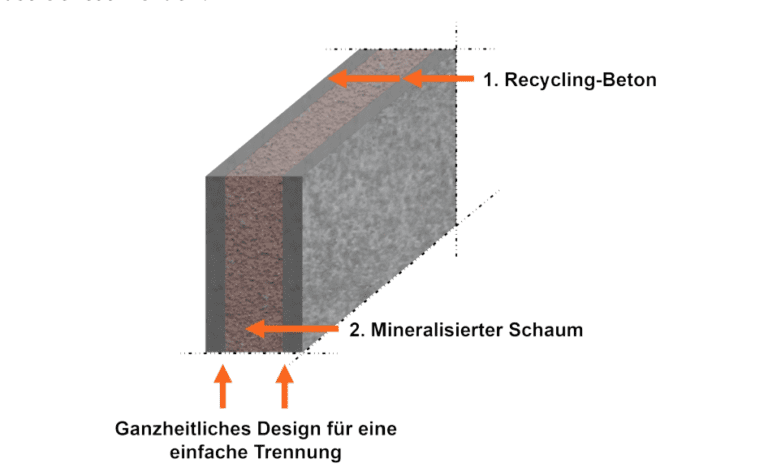

Sandwich-Beton

Das Projekt CO2-Vermeidung bei der Zement- und Betonherstellung durch ein duales Closed-Loop-Recycling an der TU Darmstadt abgeschlossen. Die Projektleiter fassen …

Nachhaltige Betone Aus Lokal Verfügbaren Ausgangsstoffen

Prof. Dirk Lowke von der TU Braunschweig will alternative Beton-Rezepturen entwickeln, die bei reduzierten Kosten der Ausgangsstoffe eine verbesserte Verarbeitbarkeit …

Betonbrechsand – Neuartiger Zementersatz aus Betonabbruch

Prof. Dr. Frank Dehn vom KIT-Karlsruhe erhält von der Dres. Edith und Klaus Dyckerhoff-Stiftung Forschungsgelder, um neue Betonzusatzstoffe zu entwickeln, …

ein neuartiger Zementersatz aus Betonabbruch

Thema-Betonbrechsand

Bei der Herstellung von Zement für den Betonbau werden erhebliche Mengen CO2 freigesetzt. Die bisherigen Maßnahmen zum Austausch des Zements durch alternative Bindemittel oder Betonzusatzstoffe stoßen jedoch an ihre Grenzen. Gleichzeitig fallen beim Rückbau von Betonbauwerken in großem Umfang feinkörnige Betonabbruchmassen, sog. Betonbrechsande, an, für die es bislang keine großmaßstäbliche Verwendungsmöglichkeit gibt. Prof. Dr. Frank Dehn vom KIT-Karlsruhe hat daher neuartige Betonzusatzstoffe aus thermisch-mechanisch aufbereitetem Betonbrechsand entwickelt und untersucht.

Es zeigt sich, „dass thermisch-mechanisch aktivierte Betonbrechsande ein hohes Potential haben, Portlandzement anteilig als reaktiver Betonzusatzstoff zu ersetzen. Damit können sie ähnlich wie Steinkohlenflugasche oder Hüttensand verwendet werden und sowohl zur Reduktion des Primärressourcenverbrauchs als auch zur Minderung der mit der Portlandzementklinkerherstellung verbundenen CO2-Emissionen beitragen. […]

Das im Rahmen des Projekts entwickelte Modell zur Vorhersage des Beitrags thermisch-mechanisch aktivierter Betonbrechsande zur Betondruckfestigkeit (und damit indirekt wie gezeigt zu weiteren bememessungsrelevanten Betoneigenschaften) verwendet den Massenverlust bei der thermischen Aufbereitung als zentralen Eingangsparameter. Es konnte gezeigt werden, dass die Aufbereitungstemperatur nur einen indirekten Einfluss besitzt. Daher fand im Rahmen des abgeschlossenen Projekts auch keine Optimierung der Aufbereitungstemperatur ab, zumal diese von unterschiedlichen Faktoren einschließlich der Wirtschaftlichkeit abhängt. […]

Die Projektergebnisse zeigen, dass mit thermisch-mechanisch aktivierten Betonbrechsanden als Betonzusatzstoff leistungsfähige und dauerhafte Betone hergestellt werden können. Der Einfluss der Betonbrechsande auf die Mechanismen, die der Dauerhaftigkeit von Beton zugrunde liegen, konnte jedoch im Rahmen des vorliegenden Projekts nicht umgesetzt werden. Allerdings wurden sämtliche verwendeten Modellstoffe in einem großen Umfang hergestellt, sodass mit Abschluss von THEMA Betonbrechsand erhebliche Mengen an Reserveproben vorhanden sind, die verwendet werden können, um in einem darauf aufbauenden Forschungsprojekt ein probabilistisches, performancebasiertes Dauerhaftigkeitsmodell zu entwickeln.“

Grundlagenforschung zu kalksteinkalzinierte Tonzementen (LC3)

Wie und warum calcinierte Tone in Portlandzementen binden

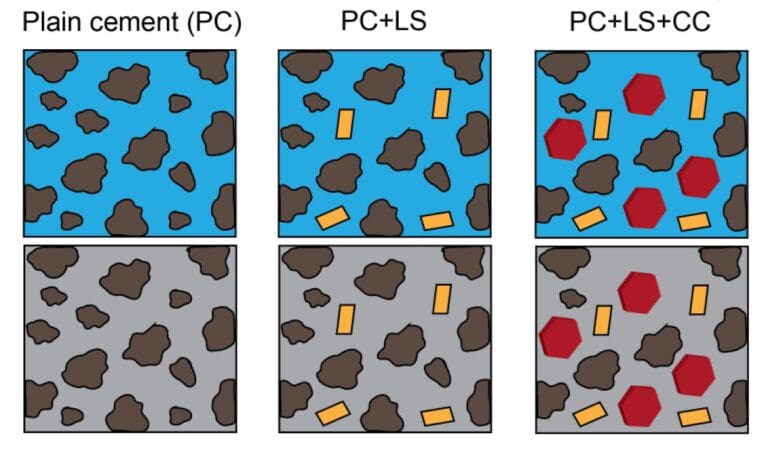

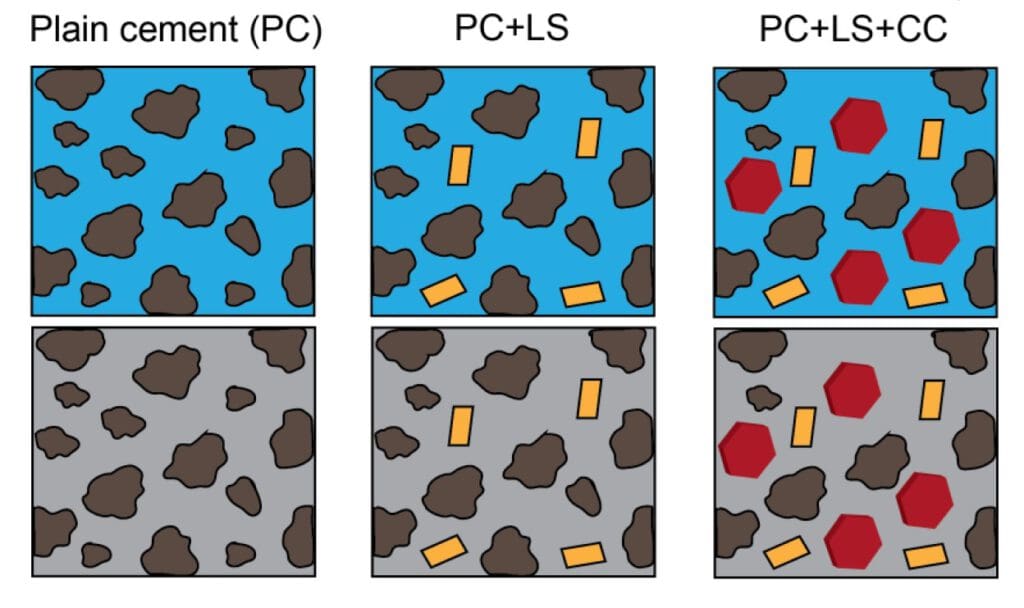

Kalksteinkalzinierter Tonzement (LC3) ist ein Portlandzementgemisch, in dem der Klinkeranteil zum Teil durch einen Ton mit einem hohen Kaolinitanteil, Kalkstein und Gips ersetzt wird. Er gilt als eine der vielversprechendsten Alternativen, die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Betonen zu reduzieren. Wenig verstanden sind allerdings noch die genauen Details, wie es zu Kristallisation und damit zur Bindung kommt. Dr. Cristina Ruiz-Agudo von der Universität Konstanz will diese Forschungslücke schließen.

Wenn gemischte Zementpulver mit Wasser in Berührung kommen, bilden sich Hydrate, die letztendlich für die für die Festigkeit des Betons verantwortlich sind. Im Falle von LC3 unterscheiden sich diese Hydrate von denen in reinem Portlandzement. Es dominieren C-(A)-S-H-Gel, Ettringit-Phase und Carboaluminate, die die ausgedehnten Kapillarporen füllen, die Mikroporosität verfeinern und damit zu einer verbesserten Festigkeit und Undurchlässigkeit der Zementmatrix führen. Daher ist die Förderung der Bildung dieser „zusätzlichen“ hydratisierten Produkte in LC3 entscheidend für die Optimierung der Mischungszusammensetzung und die Maximierung der Klinkersubstitution.

Bisherige Forschungen haben sich auf die verschiedenen LC3-Mischungen und der Bestimmung der Druckfestigkeit des endgültigen Zementsteins konzentriert. Der eigentliche Bildungsmechanismus (d. h. die Kristallisation), und damit der Schlüsselprozess, der das Material von einer flüssigen Suspension in eine gehärtete Substanz umwandelt, ist dagegen nach wie vor schwer zu verstehen.

Dr. Ruiz-Agudos Forschungen wollen hier ansetzen und mithilfe physikalischer und chemischer Analysemethoden ein grundlegendes Verständnis für die Kristallisation erlangen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Tatsache gelegt werden, dass sich bei einem Ersatzanteil von mehr als 15 Gewichtsprozenten die Reaktivität der LC3-Zemente deutlich verschlechtert, was zu hohen Wasserbedarfen, langen Abbindezeiten und einer schlechten Verarbeitbarkeit führt. Wie und warum wasserreduzierenden Additive (auf Phosphatbasis) den Kristallisationsprozess beeinflussen ist daher ebenfalls Gegenstand der Forschungen.

Das Projekt wird vermutlich wertvolle Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften liefern, die Zusatzmittel in Bezug auf ihre Struktur, Anordnung und funktionellen Gruppen aufweisen sollten. Sie dürften damit die Grundlage für die Entwicklung anspruchsvollerer Phosphat-Zusatzstoffe liefern, die speziell auf das LC3-System zugeschnitten sind.

Regionalität steht im Vordergrund

Nachhaltige Betone aus lokal verfügbaren Ausgangsstoffen

Etablierte Strategien zur Entwicklung von Betonen mit reduzierter Treibhausgasemission beinhalten u.a., den Klinkergehalt im Beton zu reduzieren und ihn durch inerte und/oder reaktive Zusatzstoffe zu substituieren. Um dem daraus folgenden Verlust der technischen Leistungsfähigkeit entgegen zu wirken, wird die Packungsdichte der Gesteinskörnung und der Feinstoffe erhöht. Prof. Dirk Lowke von der TU Braunschweig will nun alternative Rezepturen entwickeln, die bei reduzierten Kosten der Ausgangsstoffe eine verbesserte Verarbeitbarkeit des Betons und eine deutlich verbesserte Ökobilanz erlauben.

In dem Forschungsvorhaben sollen Betonrezepturen mit deutlich verbesserter Ökobilanz bei gleicher technischer Leistungsfähigkeit entwickelt werden. Mit Hilfe eines innovativen Konzepts soll es dabei gelingen, Betone mit – im Vergleich zu „klassischen“ Ökobetonen – reduzierten Stoffkosten (geringere Anforderungen an die Betonausgangsstoffe) und verbesserter Verarbeitbarkeit herzustellen. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf eine guten Verarbeitbarkeit des Betons gelegt, nicht auf eine optimale Packungsdichte der Gesteinskörnung. Daher kann Gesteinskörnung mit variabler Sieblinie und Kornform zum Einsatz kommen, was die Realisierbarkeit entsprechender Ökobetone in der Breite erhöhen wird. Zudem erlaubt das Konzept den Einsatz verschiedener Bindemittelkomponenten.

Mit diesem Ansatz kann die – über den Lebenszyklus betrachtete –Umweltbilanz im Vergleich zu Referenzbetonen auch dadurch deutlich verbessert werden, dass regional verfügbarer Gesteinskörnungen und Betonzusatzstoffe verwendet werden können.

Als Kompensationsmaßnahme für den sehr niedrigen Zementklinkeranteil wird bei der Rezepturentwicklung eine maximale Packungsdichte der Mörtelphase durch Zugabe von Hochleistungsfließmitteln und Reduktion des Wassergehaltes angestrebt, wodurch eine maximale Dichtigkeit und Festigkeit des Korngerüstes gewährleistet wird. Die Validität des Konzepts wurde in der Vergangenheit für mehrere Bindemittelkombinationen nachgewiesen. Im Rahmen dieses Vorhabens soll der Ansatz um die Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung der Bindemittelphase bei der Rezepturentwicklung erweitert werden.

Darüber hinaus soll ein Modell zur Vorhersage der erzielbaren technischen Eigenschaften (Festigkeit und Dichtigkeit) auf Grundlage des Hydratationsgrads und der Packungsdichte erarbeitet werden. Zudem sollen Methoden für eine bauaufgabenbezogene, technisch ökologische Bewertung der Betone unter Berücksichtigung des Lebenszyklus entwickelt werden.

Das Vorhaben beinhaltet mehrere wissenschaftliche Risiken. So ist bspw. bekannt, dass Ökobetone häufig eine geringere Dauerhaftigkeit aufweisen, was durch eine deutlich höhere Dichtigkeit des Gefüges kompensiert werden muss. Zudem reagieren Ökobetone häufig empfindlicher auf Schwankungen in der Qualität der Ausgangsstoffe als herkömmliche Betone, was sich bspw. in einer Reduktion der Verarbeitbarkeit und Gefügedichtigkeit äußern kann.

Die im Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Rezepturen und Methoden sollen anhand von zwei konkreten Bauaufgaben validiert werden.