Aus der Ausschreibung von Projektmitteln im Jahr 2023 ist Dr. Cristina Ruiz-Agudo von der Universität Konstanz als Gewinnerin hervorgegangen. Die Dyckerhoff-Stiftung unterstützt die Forscherin mit 180 Tsd. € für drei Jahre, um im Detail zu klären, wie es zur Kristallisation und damit zur Bindung in kalksteinkalzinierten Tonzementen (LC3) kommt.

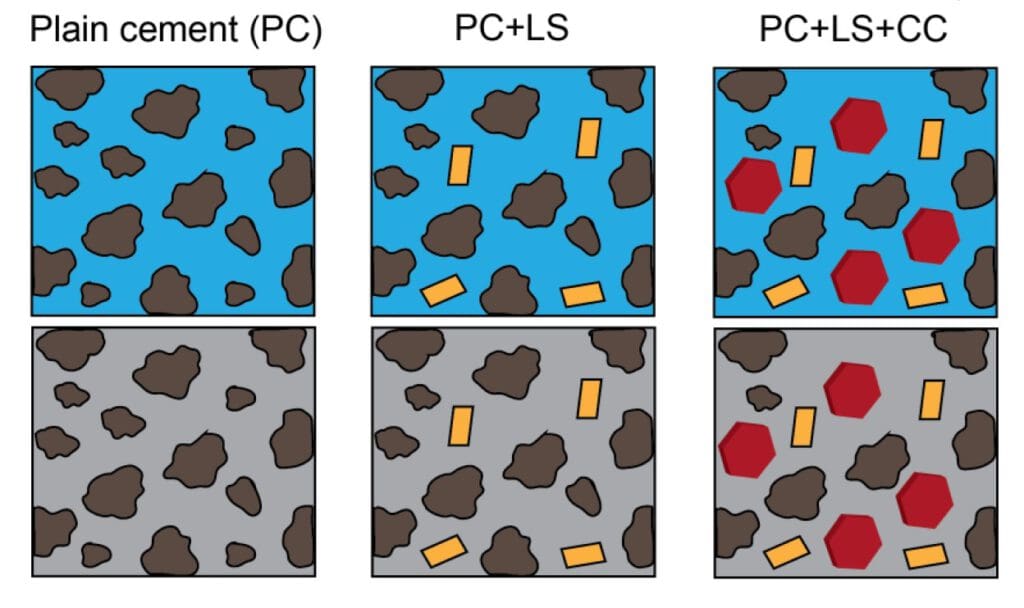

Kalksteinkalzinierter Tonzement (LC3) ist ein Portlandzementgemisch, in dem der Klinkeranteil zum Teil durch einen Ton mit einem hohen Kaolinitanteil, Kalkstein und Gips ersetzt wird. Er gilt als eine der vielversprechendsten Alternativen, die CO2-Emissionen bei der Herstellung von Betonen zu reduzieren. Wenig verstanden sind allerdings noch die genauen Details, wie es zu Kristallisation und damit zur Bindung kommt. Dr. Cristina Ruiz-Agudo von der Universität Konstanz will diese Forschungslücke schließen.

Wenn gemischte Zementpulver mit Wasser in Berührung kommen, bilden sich Hydrate, die letztendlich für die für die Festigkeit des Betons verantwortlich sind. Im Falle von LC3 unterscheiden sich diese Hydrate von denen in reinem Portlandzement. Es dominieren C-(A)-S-H-Gel, Ettringit-Phase und Carboaluminate, die die ausgedehnten Kapillarporen füllen, die Mikroporosität verfeinern und damit zu einer verbesserten Festigkeit und Undurchlässigkeit der Zementmatrix führen. Daher ist die Förderung der Bildung dieser „zusätzlichen“ hydratisierten Produkte in LC3 entscheidend für die Optimierung der Mischungszusammensetzung und die Maximierung der Klinkersubstitution.

Bisherige Forschungen haben sich auf die verschiedenen LC3-Mischungen und der Bestimmung der Druckfestigkeit des endgültigen Zementsteins konzentriert. Der eigentliche Bildungsmechanismus (d. h. die Kristallisation), und damit der Schlüsselprozess, der das Material von einer flüssigen Suspension in eine gehärtete Substanz umwandelt, ist dagegen nach wie vor schwer zu verstehen.

Dr. Ruiz-Agudos Forschungen wollen hier ansetzen und mithilfe physikalischer und chemischer Analysemethoden ein grundlegendes Verständnis für die Kristallisation erlangen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Tatsache gelegt werden, dass sich bei einem Ersatzanteil von mehr als 15 Gewichtsprozenten die Reaktivität der LC3-Zemente deutlich verschlechtert, was zu hohen Wasserbedarfen, langen Abbindezeiten und einer schlechten Verarbeitbarkeit führt. Wie und warum wasserreduzierenden Additive (auf Phosphatbasis) den Kristallisationsprozess beeinflussen ist daher ebenfalls Gegenstand der Forschungen.

Das Projekt wird vermutlich wertvolle Erkenntnisse über die wesentlichen Eigenschaften liefern, die Zusatzmittel in Bezug auf ihre Struktur, Anordnung und funktionellen Gruppen aufweisen sollten. Sie dürften damit die Grundlage für die Entwicklung anspruchsvollerer Phosphat-Zusatzstoffe liefern, die speziell auf das LC3-System zugeschnitten sind.